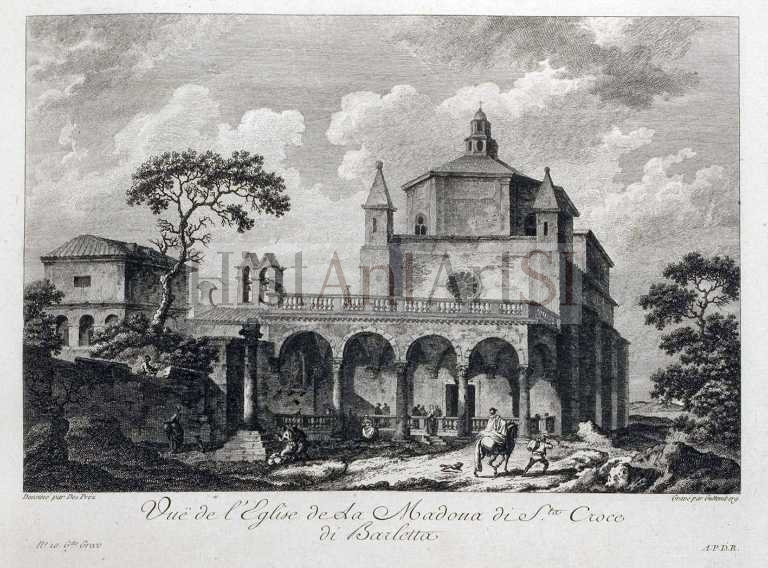

| Oggetto | Barletta, chiesa di Santa Croce | |

|---|---|---|

| Collocazione | a stampa | |

| Immagine |   | |

| Materiali e tecniche | incisione | |

| Dimensioni | ||

| Cronologia | 1783 | |

| Autore | ||

| Soggetto | Barletta | |

| Descrizione | ||

| Iscrizioni | ||

| Famiglie e persone | ||

| Note | ||

| Riproduzioni | A stampa in Saint-Non 1781-1786, III | |

| Fonti e documenti | ||

| Bibliografia | Saint-Non 1781-1786: Jean-Claude Richard de Saint-Non, Voyage pittoresque ou Description des royaumes de Naples et de Sicile, 4 voll., Paris, s.n., 1781-1786. [vol. 1.1; vol. 1.2;vol. 3; vol. 4.1; vol. 4.2]. | |

| Allegati | ||

| Link esterni | ||

| Schedatore | ||

| Data di compilazione | 03/12/2013 11:05:27 | |

| Data ultima revisione | 28/01/2017 22:38:57 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Disegno/176 |

| Oggetto | Barletta, pianta (1780) | |

|---|---|---|

| Collocazione | ||

| Immagine |   | |

| Materiali e tecniche | ||

| Dimensioni | ||

| Cronologia | 1780 | |

| Autore | ||

| Soggetto | Barletta | |

| Descrizione | La pianta raffigura la città di Barletta con esatta identificazione delle mura e dei principali edifici. | |

| Iscrizioni | ||

| Famiglie e persone | ||

| Note | ||

| Riproduzioni | ||

| Fonti e documenti | ||

| Bibliografia | ||

| Allegati | ||

| Link esterni | Consultabile on line. | |

| Schedatore | ||

| Data di compilazione | 14/11/2013 14:10:13 | |

| Data ultima revisione | 20/02/2017 20:53:48 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Disegno/174 |

| Oggetto | Barletta, pianta Esperti (1793) | |

|---|---|---|

| Collocazione | a stampa | |

| Immagine |   | |

| Materiali e tecniche | incisione | |

| Dimensioni | ||

| Cronologia | 1793 | |

| Autore | Gabriele Pastore | |

| Soggetto | Barletta | |

| Descrizione | 1 Castello 3 Chiesa di S. Cataldo 7 Lazzaretto 8 Chiesa del Lazzaretto 9 Porto 10 Chiesa del Carmine 11 Regia Dogana 12 Palazzo di Abate 13 Quartiere vecchio 14 Real Monte di Pietà 15 Chiesa e Monastero della Vittoria 16 Palazzo di Fraggianni 17 Chiesa e Monastero di S. Stefano 18 Largo di S. Stefano 19 Chiesa dei Teatini 20 Palazzo di Campanile 21 Mulino della Città 22 Casa dei Buonfratelli 23 Chiesa della Ss. Trinità 24 Paraticchio 25 Porta Reale 26 Largo di S. Agostino 27 Chiesa della Camerella 28 Chiesa di S. Agostino 29 Borgo 31 Largo di S. Giacomo 32 Casa di Feliù 33 Casa di Cafiero 34 Casa di Spera 35 Casa di Leoncavallo 36 Casa di Leoncavallo 38 Porta Nuova 39 Chiesa dello Spirito Santo 40 Chiesa e Monastero dell’Annunziata 41 Largo dell’Annunziata 42 Casa di del Monaco 43 Casa di Ortona 44 Casa di De Leòn 45 Casa di Del Giudice 46 Chiesa del Santo Sepolcro 47 Strada della Cordoneria 48 Statua di Eraclio 49 Fortino di S. Antonio 50 Chiesa di S. Antonio 51 Chiesa dei Greci 52 Chiesa di S. Lucia 53 Fortino 55 Strada del Cambio 56 Regia Posta 57 Chiesa di S. Chiara 58 Palazzo di Esperti 59 Palazzo di Elefante 60 Palazzo di Leone 61 Palazzo di Scioti 62 Palazzo di Pappalettere 63 Palazzo di Azzariti 65 Chiesa del Purgatorio 66 Piazzetta 67 Casa di Bassi 68 Casa di De’ Gregorio 69 Largo di De’ Gregorio 70 Casa di Bruotski 71 Casa di Procacci 72 Chiesa Madre 73 Chiesa di S. Pietro 75 Strada 77 Palazzo di Seccia 78 Casa di Fucilli 79 Palazzo di Gargano 80 Palazzo di Marulli 81 Palazzo del Real Monte 82 Porta della Croce 83 Strada del Pesce 84 Casa di De’ Fazio 86 Palazzo Arcivescovile 87 Largo del Real Monte 89 Largo della Vittoria 90 Strada della Corte 92 Casa Campanile 93 Casa di De Ruggiero 94 Abitazione di Pecorari 95 Chiesa di S. Marta 96 Teatro 97 Chiesa di S. Antonio Abate 98 Paniere del Sabato 99 Casa di Cafagna 100 Casa di Celentano 101 Fossato della Città 102 Taverna di Marulli | |

| Iscrizioni | Entro una ricca cornice al di sotto della pianta: A Sua Eccellenza / Il Sig. D Giorgio Esperti / Nobile Patrizio della Città di Barletta / Regio Segreto, e Mastro Portolano / di Puglia / Gabriele Pastore / con tutt’ossequio dedica / e rassegna".

Al di sotto del cartiglio: "Amnis, et Adriacas retro fugit Aufidus Undas / Virg. Aeneid L. XI"

Ancora più sotto, entro cartiglio: "Prima pianta dimostrativa della / Fedelissima Città di Barletta/ fatta nel 1793"

A sinistra della pianta la prima parte della legenda: "1 Castello 2 Chiesa di S. Andrea 3 Chiesa di S. Cataldo 4 Porto di mare 5 Molo antico 6 Molo nuovo 7 Lazzaretto 8 Chiesa del Lazzaretto 9 Porto 10 Chiesa del Carmine 11 Regia Dogana 12 Palazzo di Abate 13 Quartiere vecchio 14 Real Monte di Pietà 15 Chiesa e Monastero della Vittoria 16 Palazzo di Fraggianni 17 Chiesa e Monastero di S. Stefano 18 Largo di S. Stefano 19 Chiesa dei Teatini 20 Palazzo di Campanile 21 Mulino della Città 22 Casa dei Buonfratelli 23 Chiesa della Ss. Trinità 24 Paraticchio 25 Porta Reale 26 Largo di S. Agostino 27 Chiesa della Camerella 28 Chiesa di S. Agostino 29 Borgo 30 Chiesa di S. Giacomo 31 Largo di S. Giacomo 32 Casa di Feliù 33 Casa di Cafiero 34 Casa di Spera 35 Casa di Leoncavallo 36 Casa di Leoncavallo 37 Casa di del Vecchio 38 Porta Nuova 39 Chiesa dello Spirito Santo 40 Chiesa e Monastero dell’Annunziata 41 Largo dell’Annunziata 42 Casa di del Monaco 43 Casa di Ortona 44 Casa di De Leòn 45 Casa di Del Giudice 46 Chiesa del Santo Sepolcro 47 Strada della Cordoneria 48 Statua di Eraclio 49 Fortino di S. Antonio 50 Chiesa di S. Antonio 51 Chiesa dei Greci".

La seconda parte è a destra: "52 Chiesa di S. Lucia 53 Fortino 54 Porta di Trani 55 Strada del Cambio 56 Regia Posta 57 Chiesa di S. Chiara 58 Palazzo di Esperti 59 Palazzo di Elefante 60 Palazzo di Leone 61 Palazzo di Scioti 62 Palazzo di Pappalettere 63 Palazzo di Azzariti 64 Palazzo di Bonelli 65 Chiesa del Purgatorio 66 Piazzetta 67 Casa di Bassi 68 Casa di De’ Gregorio 69 Largo di De’ Gregorio 70 Casa di Bruotski 71 Casa di Procacci 72 Chiesa Madre 73 Chiesa di S. Pietro 74 Palazzo di Santacroce 75 Strada 76 Chiesa di S. Domenico 77 Palazzo di Seccia 78 Casa di Fucilli 79 Palazzo di Gargano 80 Palazzo di Marulli 81 Palazzo del Real Monte 82 Porta della Croce 83 Strada del Pesce 84 Casa di De’ Fazio 85 Chiesa di Nazareth 86 Palazzo Arcivescovile 87 Largo del Real Monte 88 Palazzo di Affaitati 89 Largo della Vittoria 90 Strada della Corte 91 Palazzo Pretoriale 92 Casa Campanile 93 Casa di De Ruggiero 94 Abitazione di Pecorari 95 Chiesa di S. Marta 96 Teatro 97 Chiesa di S. Antonio Abate 98 Paniere del Sabato 99 Casa di Cafagna 100 Casa di Celentano 101 Fossato della Città 102 Taverna di Marulli" | |

| Famiglie e persone | In alto, sui tre lati, sono gli stemmi di alcune famiglie nobili di Barletta, da sinistra: Bonelli, Pecoraro, Scioti, Abate, Pappalettere, Elefante, stemma città Barletta, Marulli, Affaitati, Baldachino Sars, Leone, Santacroce, Campanile. | |

| Note | ||

| Riproduzioni | Gelao 1988, p. 22. | |

| Fonti e documenti | ||

| Bibliografia | Gelao 1988: Clara Gelao, "Palazzi con bugnato a punta di diamante in terra di Bari", Napoli Nobilissima, s. 4, XXVII,1988, 12-28. Vitale 1979: Giuliana Vitale, "Note di socio-topografia della città di Trani dall'XI al XV secolo", Archivio storico per le province napoletane, s.3, XVIII (=97), 1979, 31-97. | |

| Allegati | ||

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 12/01/2014 14:16:25 | |

| Data ultima revisione | 28/01/2017 22:39:28 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Disegno/202 |

| Oggetto | Barletta, veduta del Seggio del Popolo e del Colosso | |

|---|---|---|

| Collocazione | ||

| Immagine |   | |

| Materiali e tecniche | ||

| Dimensioni | ||

| Cronologia | 1843 | |

| Autore | ||

| Soggetto | Barletta | |

| Descrizione | ||

| Iscrizioni | ||

| Famiglie e persone | ||

| Note | ||

| Riproduzioni | ||

| Fonti e documenti | ||

| Bibliografia | ||

| Allegati | ||

| Link esterni | Consultabile on line. | |

| Schedatore | ||

| Data di compilazione | 18/12/2013 20:39:28 | |

| Data ultima revisione | 20/02/2017 20:54:46 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Disegno/201 |

| Oggetto | Barletta, archivio della cittÓ | |

|---|---|---|

| Tipologia | edificio pubblico: archivio | |

| Nome attuale | ||

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | ||

| Cronologia | 1491: dai capitoli concessi in quell'anno da re Ferrante risulta che il sigillo e le scritture dell'universitas si custodivano "in la ecclesia nominata lo Sepulcro" (Trinchera 1866-1874, III, p. 131). 1567: l'epigrafe con questa data attesta che all'epoca l'edificio aveva già la destinazione di archivio. 1784: l'altra epigrafe documenta la continuità di funzione. | |

| Autore | ||

| Committente | Universitas di Barletta | |

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | La sede dell'archivio della città sorge accanto alla chiesa del Santo Sepolcro e fu costruita a spese dell'Università. All'interno era custodito l'archivio della città di Barletta. Si accedeva dalla sagrestia della chiesa, salendo cinque gradini. | |

| Iscrizioni | Iscrizione del 1567 sull'architrave della finestra | |

| Stemmi o emblemi araldici | All'esterno è lo stemma in pietra della città di Barletta. | |

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | ||

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). Schulz 1860: Heinrich Wilhelm Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860, I, 140.

Trinchera 1866-1874: Francesco Trinchera, Codice Aragonese, o sia Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del Reame e le relazioni all'estero, 3 voll., Napoli 1866-1874, III, 113-131. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, II, 25. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 27/09/2013 10:38:06 | |

| Data ultima revisione | 24/02/2017 23:41:35 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/515 |

| Oggetto | Barletta, cantina della Disfida | |

|---|---|---|

| Tipologia | palazzo | |

| Nome attuale | Palazzo Damato | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | Osteria del Veleno | |

| Cronologia | 1503, 15 gennaio-13 febbraio: in una cena organizzata da Consalvo di Cordova in una cantina presso la sua residenza si generò un diverbio tra soldati francesi e italiani che si concluse con la Disfida del 13 febbraio. | |

| Autore | ||

| Committente | ||

| Famiglie e persone | Consalvo di Cordova, Gran Capitano delle truppe spagnole di stanza in Italia (1503). Famiglia Damato. | |

| Descrizione | Il palazzo Damato che, secondo le fonti (Historia 1633) avrebbe ospitato il Gran Capitano durante le operazioni militari a Barletta, è un edificio del sec. XV, come rivela l'impianto generale, il prospetto e le parti interne. La facciata presenta al centro un portale ad arco acuto riquadrato da una cornice a piccole bugne a diamante (come nel Palazzo Santacroce) e un paramento a conci di calcare di medie dimensioni e ben connessi che, al di sopra della linea del portale, si trasformano in bugne a risparmio, secondo una tipologia presente nell'architettura della regione del primo rinascimento. Anche i locali della cantina, posti nella parte sinistra dell'edificio, presentano le strutture interne, con ampi pilastri che reggono archi acuti e volte a crociera, coevi con il prospetto. | |

| Iscrizioni | ||

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | Il palazzo, oggi detto della famiglia Damato e che sarebbe stato requisito per ospitare il Gran Capitano Consalvo di Cordova durante le operazioni militari a Barletta (1503) e nel quale sarebbe avvenuto il casus belli della disfida, si presenta in un assetto ancora originale, risalente al sec. XV, come mostrano il prospetto, gli ingressi e le strutture interne. | |

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | Barone 2011-2012: Maria Teresa Barone, Elementi morfologici dell'architettura rinascimentale in Terra di Bari. Il caso del palazzo Sylos-Calò di Bitonto, Tesi Ph.D, Università di Roma "La Sapienza" 2011-2012, 135.

Historia 1633: Historia del combattimento de' tredici italiani con altrettanti francesi, fatto in Puglia tra Andria e Quarata, Napoli 1633 (II ed. Napoli 1725).

Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta, Bari 1842, 87-91. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Antonio Milone | |

| Data di compilazione | 02/02/2014 15:28:29 | |

| Data ultima revisione | 24/02/2017 23:48:37 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/670 |

| Oggetto | Barletta, castello | |

|---|---|---|

| Tipologia | castello | |

| Nome attuale | Museo Civico | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | ||

| Cronologia | 1046-1050: la costruzione del castello, posto a difesa del porto, sarebbe da attribuire a Pietro il Normanno. Di questo primitivo edificio rimangono tracce soltanto nella porzione inferiore della torre di sud-est. 1202: prima attestazione scritta dell'esistenza del castello. 1224: Federico II promuove lavori di rinnovamento. 1269: Carlo I d'Angiò decide il rinnovamento del castello. 1273: si redige la stima dei lavori da eseguire. 1276: si dà avvio ai lavori, diretti da Pierre d’Angicourt. 1277: si rinforza il castello e si costruisce la cappella. 1278: crolla il muro verso il porto e se ne progetta la ricostruzione. 1280: si avvia il completamento della torre rotonda. 1281: si realizza la cisterna. 1291: completamento dei lavori sotto Carlo II d'Angiò. 1532-37: ha inizio il grande rifacimento promosso da Carlo V, con progetto inviato da Ferrante de Alarçon, castellano di Brindisi e soprintendente di tutte le fortificazioni pugliesi, e lavori assunti dal maestro Giovanni Filippo Terracino della Cava. Si costruisce il bastione sud-est detto della Nunziata. 1555-1559: seconda grande campagna di rinnovamento, che porta al completamento del bastione della Nunziata compreso di merlatura, e alla costruzione delle cortine est, nord e ovest, degli altri tre bastioni (di Sant'Antonio, poi San Giacomo a nord-est; di San Vincenzo a nord-ovest; di Santa Marta a sud-ovest), dei sotterranei, di due cisterne nel cortile e del nuovo ingresso da sud. 1559-1570: pavimentazioni al primo piano del lato ovest e scala del cortile. 1581-1582: primo piano del lato sud. gradinata est, e proseguimento della cortina occidentale interna. 1585-1586: copertura dei bastioni di Sant'Antonio e di San Vincenzo. 1596-1597: si scava il fossato. 1622: Filippo IV fa realizzare sul terrazzo ovest il laboratorio degli artificieri. | |

| Autore | Pierre d'Angicourt (fase angioina) Don Ferrante de Alarçon (riedificazione cinquecentesca) | |

| Committente | Pietro il Normanno Federico II Carlo I d'Angiò Carlo II d'Angiò Carlo V Universitas di Barletta (eroga 14mila ducati in rate di mille ducati annui) Filippo IV | |

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | Il castello ha un impianto quadrato, con bastioni romboidali ai quattro vertici. Poggia su un possente basamento a scarpa circondato da un fossato. | |

| Iscrizioni | All'interno iscrizione di Carlo V Sulla porta: "IN PVLCHRAM FORMA(M) REDACTV(M) / DIDACI FELIZES CVRA A.D. 1584" (Seccia 1842, 97). | |

| Stemmi o emblemi araldici | Nella lunetta di due finestre del cortile è un'aquila (sveva?). Nell'atrio di ingresso è lo stemma di Carlo V. | |

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | Vista (1900-1904, I, 18) ricorda che alla costruzione fu chiamata a concorrere l'universitas, con il contributo di 1000 ducati annui, che vennero erogati fino al 1542. | |

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | Pianta in Bacile di Castiglione 1927, p. 80. | |

| Fonti/Documenti | 1202: la prima attestazione dell'esistenza del castello di Barletta (Sthamer 1926, n. 648). 1269-1291: rinnovamento angioino (Schulz 1860, IV, doc. CCXVI; Loffredo 1893, II, 305; Vista 1900-1904, I, 12-13). | |

| Bibliografia | Bacile di Castiglione 1927: Gennaro Bacile di Castiglione, Castelli Pugliesi, Roma 1927, 71-93.

Brunetti 2006: Oronzo Brunetti, L’ingegno delle mura. L’Atlante Lemos della Bibliothèque Nationale de France, Firenze 2006, 55-58.

Grisotti 1995: Marcello Grisotti, Barletta, il castello, la storia, il restauro, Barletta 1995.

Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2).

Rescio 1995: Pierfrancesco Rescio, “Il contributo dell’archeologia allo studio dei castelli e dei centri storici minori: alcuni esempi”, Archivio Storico Pugliese, 1995, 179-206.

Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari 1842. Sthamer 1926: Eduard Sthamer, Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. Und Karls I von Anjou, band II, Apulien und Basilicata, Leipzig 1926. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 11-28. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 27/09/2013 10:31:07 | |

| Data ultima revisione | 24/02/2017 23:51:33 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/514 |

| Oggetto | Barletta, Cattedrale | |

|---|---|---|

| Tipologia | chiesa concattedrale | |

| Nome attuale | Santa Maria | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | Santa Maria de Auxilio, Sancta Maria episcopii, Sancta Maria de episcopio | |

| Cronologia | 1139: bolla di papa Innocenzo II che fissa le prerogative della chiesa di Santa Maria de Auxilio di Barulo, determinando che il vescovo di Trani, sotto la cui giurisdizione ricadeva la chiesa, non avesse se non il diritto alla Santa Visita e all’esame dei chierici ordinandi (Loffredo 1893, II, doc. VI, 265-268). 1150-53: la navata della chiesa risulta in costruzione (cfr. Iscrizioni) XII secolo, fine: costruzione della torre campanaria. 1267: riconsacrazione della cattedrale e primi acquisti di terreni. 1276: data dell'inchiesta del vescovo di Minervino sul furto delle reliquie di san Ruggero perpetrato dai barlettani ai danni della cattedrale di Canne (Loffredo, II, doc. XXIII, 310-313). 1289-1300 ca.: acquisti di suolo e di edifici per l'ingrandimento della cattedrale con la costruzione del nuovo coro. 1307: papa Clemente V concede a Giovanni Pipino da Barletta il permesso di "ampliari et dilatari opere sumptuose Maiorem ecclesiam sanctae Marie de Barolo" (cfr. Documenti). 1459, 4 febbraio: Ferrante d'Aragona viene incoronato re di Napoli in Santa Maria di Barletta. 1470: ricordando la sua incoronazione, re Ferrante concede al Capitolo di Santa Maria cento carri di sale all’anno dalle saline di Barletta, prescrivendo che un terzo dei proventi venisse impiegato per mantenere scuole di musica, lettere e teologia designate a istruire i giovani chierici (Loffredo 1893, II, 84 e doc. XXXV, 354-358). XVI secolo, prima metà: vengono avviati o lavori per il completamento della chiesa con la costruzione delle campate intermedie fra la navata romanica e il coro gotico. 1562: la chiesa vecchia e la nuova abside risultano separate e chiuse da cancellate in ferro (Vista 1900-1904, I, 62) 1559: donazioni attestano la ripresa dei lavori per unificare la chiesa (Seccia 1842, 32). 1629: Viene eretto un nuovo altare maggiore a spese della famiglia Gentile, e il ciborio esistente viene trasportato nella cappella centrale del deambulatorio, dove rimane fino al 1844. 1743: a seguito di una scossa di terremoto crolla la cuspide del campanile, che dovette essere ricostruito qualche tempo dopo. | |

| Autore | La costruzione della chiesa romanica, corrispondente alla prima parte della navata odierna, si deve al protomagister Simiacca che in un atto del 1162, in cui figura come testimone, si definisce "protomagister frabice eclesie sancte Marie" (Codice Diplomatico Barlettano, I, doc. 93, 132-133). | |

| Committente | ||

| Famiglie e persone | Giovanni Pipino da Barletta (1307). Ferrante d'Aragona (1459; 1470). | |

| Descrizione | La chiesa ha un impianto a tre navate concluse da un deambulatorio radiale. Le prime quattro campate corrispondono alla vecchia chiesa romanica e sono separate da colonne; procedendo verso l'altare maggiore seguono due campate con volte a crociera su pilastri polistili, e quindi altre due campate a pianta trapezoidale che raccordano il corpo longitudinale più stretto alla più ampia abside traforata attonro alla quale corre lo stretto deambulatorio a cinque cappelle radiali. | |

| Iscrizioni | Sulla porta laterale sinistra della facciata è murato un blocco con iscrizione: "+ IMPENSIS RICHARDE TUIS / HEC PORTA NITEBIT / ERGO TIBI MlERITO / CELESTIS TELA PATEBIT". Sul fianco sinistro della chiesa compaiono diverse iscrizioni graffite. Una recita: "DEL GRAN CAP. IMP. NEL ANNO DEL S. 1503 FO LA GRAN VITTORIA". L'altra: "NEL ANNO 1528 FU SACHEGIATA ET DESTRUCTA BARLECTA PER LA DISCORDIA DELI CITADINI".

All'interno della chiesa. Sull'abaco di un capitello addossato al primo pilastro polistilo di sinistra: "MUSCATUS DEDIT IN IHS DUABUS COLUMNIS CC DUCALES QUI AS LEGIT ORET PRO EO /// ANNO MCLIII MENSE AUGUSTO. INDICTIONE PRIMA A DEO CAPTA EST SCALONIA". All'interno, nel presbiterio: "SEPUL. EGREGI FRA/NCISCI DE ROBERTO / MERCATORIS DE BA/RULO OBIIT AN.O / D.NI 1549 DE MESE / SEPTEMBER / ORATE PRO EO".

Nel pavimento del coro a destra: "HJERONIMO MAL/LIO ELETTO ARCHIPRE/SBITERO BAROLITA/NO QUEM IMMATURA / MORS NEAPOLI ERI / PUIT V. K. OCTOBRIS / 1555 MAGNIFICUS / CAMILLUS MAN/LEUS AR. ME. DOC. / PATER POSUIT / 1557 DIE / ULTIMO MARCII". A sinistra della precedente: "JOANNES DE LEO MAG. / V. I. D. MARIO DE LEO / MILITIQ. AURA FRATRI / CARISSIMO SIBIQ. HEREDIBUS / AC CONSANGUINEIS / SUIS POS. / MDLVIII". Sotto l'arcone sinistro del presbiterio: "MAG. JACOBUS BUCCUTUS SEPULCRUM SIBI AC SUIS / HEREDIBUS FACIENDUM MANDAVIT A PARTU VIRGINIS ANNO MDLX". Entro una lapide marmorea murata in un pilastro: "D. O. M. / BASILICAM HANC MAJORE INSIGNE COLLEGIATA MATRlCEM /DEO AC VIRGINI DEIPARAE IN COELU ASSUMPTAE / DICATAM / IN SOLO LATERANENSIS URBIS ET ORBIS MATRIS / FUNDATAM / EJUSQ. PRIVILEGIIS GRATIIS AC INDULGETIIS ONIBUS / AP.LICA LIB.RALITATE DITATAM / ILL.S ET REV.S D.NUS D. JOSEPH DAVANZATI S. T. D. PATRITIUS / FLORENTINUS EQUES .JEROSOLlIMITANUS DEI AP.LICAE SEDIS / GRATI A ARCHIEPISCOPUS TRANEN. ET SALPEN. AB.S S.TAE MARlAE DE / VICTORlA AC COES ET CATH. MAJESTATIS INTIMUS A LATERE / CONSILIARIUS SOLENI RITU SACRAVIT DlE XIII MARTII MDCCXXIX /EJUSQ. ANNIVERSARIU DEDICATIONIS AD DIEM XXIV NOV.BRlS TRAS/TULIT ONITIUSQ. CHRISTICOLIS EA VISITATITIUS XXXX DIES DE V. INDULG.COCES". Per terra innanzi al gradino del presbiterio: "PUBLICA DE RE RECTORIBUS / EXTREMO FATO FUNCTIS / NE CINERES INCULT, DEPEREANT / UTQUE PIACULARIBUS HOSTIIS JUV. VALEANT / STRATO TEMPLI PAVIMENTO / SENATUS BARULENSIS / SEPULCRUM DICAVIT A. MDCCCXXIII". Lungo le pareti laterali, nei pressi dell'altare maggiore, è oggi una lapide funeraria con testo scritto in latino e in tedesco: "HIC SEPULTUS GENERO / SUS DOMINUS CAROLS / COMES DE BARBI ET MI/LINGEN PROFECTUS IS/TIS PROVINCIIS CONTRA / TURCAM CUM GENERO/SO DOMINO JACOBO ANI/BALE COMITE IN EMPS / REGIS HISPANIARUM CO/SILIATORE ET TRIBUS / MILLIIS MILITUM GER/MANORUM TUTORE / QUI OBIIT / MENSIS AUGUSTI UN/DECIMA HORA / MDLXVI. / AETATIS SUAE ANNO / XXIII CUlUS / ANIMA IN DEO VIVAT / AMEN." | |

| Stemmi o emblemi araldici | Numerosi sono gli stemmi familiari apposti sui monumenti all'interno della chiesa. All'esterno, sul portale principale, è ripetuto più volte l'emblema della testa di cinghiale entro ghirlanda. Sulle murature esterne della Cappella di San Giuliano, sul lato destro della chiesa, è uno stemma con un'aquila e la data MCCCCLXXXXXI. | |

| Elementi antichi di reimpiego | All'esterno, alla destra dell'abside, sono collocate alcune colonne antiche in granito grigio. | |

| Opere d'arte medievali e moderne | Pulpito. Ciborio dell'altare maggiore. Cattedra episcopale. Tabernacolo eucaristico (sec. XVI). Ritratto di Ferrante d'Aragona. Tavola con Cristo alla colonna (sec. XV) Tavola lignea a doppia faccia (Vergine/Cristo). Paliotto d'altare rinascimentale a imitazione di sarcofago antico. | |

| Storia e trasformazioni | La chiesa insiste su una precedente basilica paleocristiana, a sua volta costruita al di sopra di un'area archeologica. L'edificio attuale è realizzato nel corso di tre diverse fasi costruttive: 1) metà XII secolo: costruzione della primitiva chiesa romanica a tre navate concluse da altrettante absidi. A parte le absidi, il resto della chiesa è ancora esistente. 2) fine XIII-inizio XIV secolo: costruzione della nuova abside con deambulatorio. 3) prima metà XVI secolo: costruzione delle campate intermedie fra la vecchia chiesa e l'abside gotica (Ambrosi 1984-1989, 68-70). | |

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | Pianta in Bruzelius 1999. | |

| Fonti/Documenti | 1307, 3 agosto. Bolla di papa Clemente V con cui si concede al nobile Giovanni Pipino da Barletta il permesso di ampliare e dilatare in maniera sontuosa la chiesa di Santa Maria, accordando anche cento giorni di indulgenza: “Clemens episcopus servus servo rum dei Universis christi fidelibus presentes licteras inspecturis, Salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam ut ait apostolus omnes stabimus ante tribunal christi, recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fuerit sive malum oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire, ac eternorum intuitu seminare in terris quod reddente domino cum multiplicato fructu recolligere debeamus in celis firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat, parce et metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet vitam eternam, Cum itaque dilectus filius nobilis vir Iohannes Pipinus de Barolo Miles, Magister Rationalis Curie Carissimi in christo fili i nostri Caroli Regis Sicilie lllustris sicut ipse nobis insinuare curavit, Maiorem ecclesiam sancte Marie eiusdem loci de Barolo Tranensis diocesis, ampliari et dilatari procuret opere sumptuose, ad cuius cosumationem operis fidelium suffragia sunt non modicum oportuna, universitatem vestram rogamus, et hortamur in domino, in remissione vobis peccaminum iniungentes, quatinus de bonis vobis a deo collatis pias ad hoc elemosinas, et grata caritatis subsidia erogetis ut per subventionem nostram, opus ipsum valeat consumari, vosque per hoc et alia bona que domino inspirante feceritis, ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad confirmationem dicti operis, manum porrexerint adiutricem, Centum dies, de iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus, Presentibus post quinquaginta Annos minime valituris, quas mitti per questuarios districtius inhibemus eas si secus actum fuerit carere viribus decernentes. Datum Pictavis VII Idus Augusti Pontificatus nostri Anno Secundo" (da Codice Diplomatico Barlettano, I, 1924, doc. 131, pp. 320-321). Numerosi altri documenti sulla chiesa negli altri volumi del Codice Diplomatico Barlettano. | |

| Bibliografia | Ambrosi 1984-1989: Angelo Ambrosi, "Revival romanico e restauri stilistici in Terra di Bari tra XVI e XVII secolo", Ricerche sul Sei-Settecento in Puglia, 3, 1984-1989, 35-107. Ambrosi 2015: Angelo Ambrosi, Santa Maria Maggiore cattedrale di Barletta (XII-XVI sec.). L’architettura, Bari 2015. Barletta 2000: Dalla chiesa alla “civitas”. Nuove acquisizioni dagli scavi archeologici nella Cattedrale di Barletta, Atti dell’Incontro di Studi (Barletta, 15 marzo 1997), Barletta 2000.

Bertaux 1904: Emile Bertaux, L'art dans l'Italie méridionale, de la fin de l'Empire romain à la Conquête de Charles d'Anjou, Paris 1904, 359-360.

Bruzelius 1999: Caroline Bruzelius, "A torchlight procession of one. Le choeur de Santa Maria Maggiore de Barletta", Revue de l'Art, 125, 1999, 9-19.

Bruzelius 2005: Caroline Bruzelius, Le pietre di Napoli, L'architettura religiosa nell'Italia angioina (1266-1343), Roma 2005, 185-189.

Codice Diplomatico Barlettano, a cura di Salvatore Santeramo, 4 voll., Barletta 1924-1962.

De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Iorio 2005: Raffaele Iorio, "Ecclesia e Civitas barlettane nei documenti medievali”, Archivio Storico Pugliese, 58, 2005, 157-278. Enlart 1894: Camille Enlart, Origines française de l’architecture Gothique en Italie, Paris 1894, 206-208. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). Pace 2005: Valentino Pace, “Echi della Terrasanta: Barletta e l’Oriente crociato”, in Fra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale, a cura di Massimo Oldoni, Salerno 2005, 393-408.

Rivera Magos 2009: Victor Rivera Magos, "Rapporti di potere a Barletta tra età sveva e primo angioina (1232 – 1282)”, Archivio Storico Pugliese, 63, 2009, 43-111.

Russo 2001: Renato Russo, Santa Maria Maggiore, la cattedrale di Barletta: profilo storico-architettonico, Barletta 2001. Santeramo 1917: Salvatore Santeramo, Il simbolismo della Cattedrale di Barletta, Barletta 1917. Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari 1842. Testini 1986: Maria Pia Testini, "Fanzago nella cattedrale di Barletta”, Napoli nobilissima, s. 3, 25, 1986, 101-106. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 48-85. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 04/11/2013 10:25:55 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 11:02:12 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/574 |

| Oggetto | Barletta, fognatura | |

|---|---|---|

| Tipologia | infrastruttura | |

| Nome attuale | (distrutto) | |

| Immagine | ||

| Nomi antichi | ||

| Cronologia | 1274-1275: nel maggio del 1274 Carlo I dà facoltà all’università di Barletta di imporre una gabella sul grano per sostenere le spese necessarie al miglioramento dei canali di scolo. Tre mesi dopo la raccolta del denaro doveva essere già conclusa, e il sovrano incarica Galgano Sannella della pulitura dei canali. I lavori risultano ancora in corso nel settembre dell’anno successivo (Rivera Magos 2009, 85). Da quanto scritto nei documenti sembra potersi ricavare che la città fosse già dotata si un sistema di canali di scolo, di cui viene ordinato il miglioramento e la pulizia. 1300: il 24 ottobre del 1300 Carlo II emana un provvedimento per la manutenzione delle mura, l’allargamento delle strade e la risistemazione complessiva del sistema fognario della città di Barletta (Loffredo 1893, I, 309; II, 327-335, doc. XXIX). | |

| Autore | L'appaltatore dei lavori del 1274 è il maestro Galgano Sannella. | |

| Committente | Carlo I d'Angiò Carlo II d'Angiò | |

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | Non è nota la conformazione e l'estensione della rete di canali di scolo che attraversava la città di Barletta in età angioina. Dai documenti relativi ai lavori del 1274 apprendiamo che erano in corso lavori di ampliamento al canale che scorreva sotto la Platea Veteri. Il rescritto di Carlo II del 1300 fornisce alcune indicazioni in più. Il sovrano ordinava la costruzione di un sistema composto da canali principali, che dovevano scorrere sotto le strade pubbliche principali e scaricare a mare, ai quali si sarebbe dovuta innestare una rete di canali minori. I collettori principali dovevano essere costruiti come gallerie in muratura, con pavimento e murature in pietra e copertura a volta ("...fiant in omnibus viis puplicis magnarum stratarum terre predicte [Baroli] canalia proclivia funditu et fluxilia versu mare que quidem sternantur in fundo lapidibus et habeant lapidea latera et sint ad lamiam sive voltam lapidum cohoperta ita iunctis lapidibus quod nulla in superficie dictorum canalium scissura vel rimula remaneat"). Questi canali dovevano avere una altezza interna di dieci palmi e una larghezza di quattro. I canali minori "quod in ipsa magna canalia defluant", alti quattro palmi e larghi tre, non dovevano essere coperti a volta ma "ad iunctas plancas lapideas", ovvero con semplici lastre di pietra, murate in modo da non lasciare "aliquo foramine vel scissura". Il percorso del collettore principale si può dedurre dalla precisazione che si provvedesse alla realizzazione di pozzi necessari alla pulizia dei canali, nel tratto compreso fra la porta Sancti Sepulcri e la Ecclesiam Sancte Marie de Nazareth. | |

| Iscrizioni | ||

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | ||

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | I provvedimenti emanati nel 1274 da Carlo I sono nel volume XI della Ricostruzione Angioina, 143, 152, 229, docc. 259 (5 maggio 1274), 166 (2 giugno 1274), 312 (31 agosto 1274). Il rescritto di Carlo II del 1300 è pubblicato in Loffredo 1893, II, 327-335, doc. XXIX. | |

| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893.

Rivera Magos 2009: Victor Rivera Magos, "Rapporti di potere a Barletta tra età sveva e primo angioina (1232 – 1282)”, Archivio Storico Pugliese, 63, 2009, 43-111. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 09/01/2014 14:34:29 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:14:25 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/636 |

| Oggetto | Barletta, mura | |

|---|---|---|

| Tipologia | mura urbiche | |

| Nome attuale | mura | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | ||

| Cronologia | XI secolo: costruzione della cinta muraria a opera del conte Pietro il Normanno. 1156-1162: primo ampliamento della cinta muraria, che si estende a inglobare anche la chiesa del Santo Sepolcro, prima extra moenia. 1268: Carlo I d'Angiò amplia nuovamente il circuito urbano, rifacendo la cortina meridionale delle mura. 1295: Carlo II d’Angiò ordina il completamento delle mura, con la chiusura dell'intera città. 1300: nuovi provvedimenti per le mura di Barletta, di cui viene definito il tracciato. Il progetto viene iniziato ma in misura ridimensionata. 1458-1481: negli statuti cittadini del 1458, del 1465 e del 1481 si fa costante riferimento alle mura, ai fortilizi e ai fossati della città, la cui manutenzione è a carico dei cittadini di Barletta. 1514-19: si realizza l'ampliamento della cinta muraria, su progetto di Antonello da Trani, per inglobare il borgo e la chiesa di San Giacomo. 1521: si dà avvio a una nuova murazione per includere il borgo di San Vitale. 1528: i borghi esterni alle mura vengono distrutti, e con essi anche il nuovo tratto di mura destinato a includere nella città di borgo di San Vitale, che non viene più ricostruito. 1840: apertura di una nuova porta. 1860: abbattimento. | |

| Autore | Antonello da Trani (1514-1519) | |

| Committente | Pietro il Normanno Carlo I d'Angiò Carlo II d'Angiò Universitas di Barletta | |

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | ||

| Iscrizioni | ||

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | Le mura di età normanna racchiudevano soltanto il nucleo urbano raggruppato intorno alla cattedrale. Una porta si apriva più o meno in corrispondenza dell'attuale palazzo Bonelli: sarebbe stato qui che, secondo la leggenda, Roberto signore di Barletta, dopo aver sconfitto o saraceni, avrebbe pulito la sua mano sporca di sangue su uno stipite bianco, dando così origine allo stemma della città (Vista 1900-1904, I, 5). Da qui il nome di Gloria al quartiere e allo stesso palazzo Bonelli già d'Iserio. La porta sarebbe poi divenuta inutile dopo il primo ampliamento a metà XII secolo, quando veniva spostata in corrispondenza della chiesa del Santo Sepolcro. Un secondo ampliamento è promosso in età angioina, mentre altri si verificano tra la fine del '400 e l'inizio del '500. In particolare, fra il 1514 e il 1519 l'architetto Antonello da Trani realizza l'ampliamento che cominciando da Porta Reale e proseguendo verso Sant'Agostino raggiungono la Porta del Santo Sepolcro (Ceci 1930, 59): è in questo tratto murario che viene aperta la Porta Nuova o di San Sebastiano (Loffredo 1893, II, pp. 62-63). L'unica porta urbica ancora esistente è Porta Marina. | |

| Note | ||

| Fonti iconografiche | Il perimetro della cinta muraria è riprodotto in una serie di piante militari tardocinquecentesche e seicentesche: Firenze, Uffizi 4285A (Brunetti 2006, 53); Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. XII.D.69, cc. 4v-5r; Parigi, Bibliothèque Nationale, Royaume de Sicile, VI, Pr. de Bari, P. 61929 (Brunetti 2006, 55); Roma, Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio, rilievo delle fortificazioni della città (attr. a Tiburzio Spannocchi; riprodotto in Brunetti 2006, 57); Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. VI, 188.

A fine XVIII secolo le mura sono raffigurate anche in: | |

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | 1514-1519: Archivio Comunale di Barletta, Conclusioni dell'Università di Barletta, 1514-1515, 1521-1522 (cit. da Ceci 1930, 59, nota 3). | |

| Bibliografia | Brunetti 2006: Oronzo Brunetti, L’ingegno delle mura. L’Atlante Lemos della Bibliothèque Nationale de France, Firenze 2006, 55-58.

Ceci 1930: Giuseppe Ceci, “Un dimenticato ingegnere militare pugliese del secolo XVI: Antonello da Trani”, Japigia, 1930, 54-60. Faraglia 1883: Nunzio Federico Faraglia, Il comune nell’Italia meridionale, Napoli 1883.

Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 7-9. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 02/12/2013 10:08:17 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:18:49 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/609 |

| Oggetto | Barletta, ospedale dei Cavalieri di Malta | |

|---|---|---|

| Tipologia | ospedale | |

| Nome attuale | residenza privata | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | Domus ospitaliera | |

| Cronologia | ||

| Autore | ||

| Committente | ||

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | L'ospedale, oggi si trova nei pressi del complesso conventuale di Santa Chiara (profondamente trasformato) ma in origine era una delle residenze cittadine dell'Ordine Ospedaliero dei Cavalieri di Malta che avevano in Barletta uno dei priorati del Regno. Recentemente restaurata, oggi è una residenza privata e conserva dell'aspetto originario, attribuibile al sec. XV, il paramento in grandi blocchi di calcare e le porte d'ingresso, tra cui le due laterali con archi acuti e quella più ampia, centrale, a tutto sesto. | |

| Iscrizioni | ||

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | L'edificio, sorto a ridosso del centro antico su una delle principali strade di attraversamento e collegamento cittadino (Strada del Cambio, odierno Corso Cavour) nei pressi di due complessi ecclesiastici importanti (le chiese conventuali di S. Chiara e S. Lucia) era una delle sedi dislocate in città dell'Ordine Ospitaliero Gerosolomitano che aveva in Barletta uno dei priorati del Regno. Dell'antico assetto si conserva solo il prospetto del pianterreno, recentemente restaurato. | |

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | Carabellese 1898: Francesco Carabellese, “L’Ordine di Gerusalemme in Puglia sotto i re normanni e svevi”, Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 15, 1898, 2-6.

Fiorella 2005: Danila Fiorella, “La presenza degli Ordini monastico-cavallereschi a Barletta”, in Fra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale, a cura di Massimo Oldoni, Salerno 2005, 409-434. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Antonio Milone | |

| Data di compilazione | 02/02/2014 15:05:26 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:51:27 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/664 |

| Oggetto | Barletta, ospedale del Santo Sepolcro | |

|---|---|---|

| Tipologia | ospedale | |

| Nome attuale | Ospedale del Santo Sepolcro | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | Ospedale dei Pellegrini | |

| Cronologia | 1580: donazione di una rendita da parte di fra Ettore Marulli per il mantenimento della struttura. 1834: restauro della struttura. 1888: trasformazione in civili abitazioni. | |

| Autore | ||

| Committente | Ettore Marulli lascia una rendita per la struttura (1580). | |

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | L'ospedale, compreso nell'isolato della chiesa del Santo Sepolcro, presenta una semplice facciata arricchita da una iscrizione che ricorda un restauro nel 1834. | |

| Iscrizioni | iscrizione sul portale: "HOCCE QUOD SPECTAS HOSPITIUM/ SOLUMMODO/ PERDITA VALETUDINIS EGENIS/ ADVENIS INDIGENIS QUE/ VELUT AEGRAE HUMANITATIS/ PERFUGIUM/ DICATUM/ OB/ EIUSDEM ADMINISTRATORUM SOLERTIAM/ IN MELIUS ADAUCTUM/ ANNO AERAE CHRISTIANAE MDCCCXXXIV". | |

| Stemmi o emblemi araldici | Stemma sull'iscrizione. | |

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | L'edificio, sorto nel medioevo contestualmente alla chiesa del Santo Sepolcro quale luogo di ospitalità per pellegrini, ha subito numerosi rifacimenti e modifiche fino all'alienazione del sec. XIX. | |

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | Carabellese 1898: Francesco Carabellese, “L’Ordine di Gerusalemme in Puglia sotto i re normanni e svevi”, Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 15, 1898, 2-6.

De Leone 1888: Filippo De Leone, “Per Barletta. Passeggiata storico-artistica”, Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 347-348.

Fiorella 2005: Danila Fiorella, “La presenza degli Ordini monastico-cavallereschi a Barletta”, in Fra Roma e Gerusalemme nel medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale, a cura di Massimo Oldoni, Salerno 2005, 409-434. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Antonio Milone | |

| Data di compilazione | 02/02/2014 15:02:11 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:52:50 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/663 |

| Oggetto | Barletta, Palazzo Affaitati | |

|---|---|---|

| Tipologia | palazzo | |

| Nome attuale | ||

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | Palazzo Samuelli, Palazzo Affaitati. | |

| Cronologia | XVI secolo: edificazione. 1754: si estingue la famiglia Samuelli che fino ad allora aveva posseduto il palazzo. | |

| Autore | ||

| Committente | ||

| Famiglie e persone | Famiglia Samuelli. Famiglia Affaitati. | |

| Descrizione | Il palazzo, su tre piani fuori terra e con un'ampiezza di cinque campate, presenta una cortina esterna in bugnato, con bugne rustiche al piano terreno, e a punta di diamante ai due piani superiori; quest'ultima è però interrotta nelle tre campate centrale da un'interpolazione ottocentesca. Al piano terreno si apre il portale, con cornice centinata riccamente decorata, inquadrata da paraste corinzie scanalate che sorreggono una trabeazione dal fregio a rilievi, e raffigurazioni di vittorie alate nei pennacchi. Oltre il portone si sviluppa un atrio monumentale concluso verso il cortile da un grande arco con intradosso a cassettoni. In fondo al piccolo cortile si sviluppa uno scalone aperto settecentesco. | |

| Iscrizioni | ||

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | ||

| Note |

| |

| Fonti iconografiche | Pianta Esperti 1793, n. 88. | |

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350.

Gelao 1988: Clara Gelao, "Palazzi con bugnato a punta di diamante in terra di Bari", Napoli Nobilissima, s. 4, 27,1988, 12-28. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 10/01/2014 16:48:16 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:55:20 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/638 |

| Oggetto | Barletta, Palazzo Bonelli | |

|---|---|---|

| Tipologia | palazzo | |

| Nome attuale | Palazzo Bonelli | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | Palazzo Della Marra | |

| Cronologia | 1324: Guala de Yserio costruisce il palazzo. 1326: Guala de Yserio sposa Adolisia Della Marra, figlia di Jacopo e alla sua morte senza eredi il palazzo passa ai Della Marra. 1685: Palazzo acquistato dalla famiglia Bonelli. 1902 circa: il portico rischia di essere demolito secondo quanto previsto dal Piano regolatore cittadino ma l'intervento del Direttore Generale dell'Ufficio Regionale, Adolfo Avena, sventa il pericolo. | |

| Autore | ||

| Committente | Guala de Yserio (1324) | |

| Famiglie e persone | Della Marra, proprietari dell'edificio dal sec. XIV al 1685. Bonelli, proprietari dell'edificio a partire dal 1685. | |

| Descrizione | Il palazzo sorge nel pieno centro storico, lungo l'asse di corso Garibaldi quasi all'incrocio con via Cialdini, a ridosso dell'insediamento più antico della città, sorto nei pressi della chiesa maggiore di Santa Maria. L'edificio risale al sec. XIV e della primitiva edificazione conserva l'impianto complessivo e il bel porticato con archi acuti e volte a crociera che segue il prospetto principale e un fianco (con le aperture murate). Nei piani superiori, il prospetto è abbellito dal bugnato piatto quattrocentesco a filari regolari dei livelli superiori, che parte dalla cornice marcapiano che chiude le arcate del portico ed è coronato da un cornicione modanato. | |

| Iscrizioni | ||

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | L'edificio che sorge nel cuore del centro antico fu costruito nella prima metà del sec. XIV e a questa fase costruttiva risale il lungo porticato del pianterreno; interventi successivi modificarono l'assetto esterno, con il bugnato a filari regolari dei livelli superiori che parte dalla cornice marcapiano che chiude le arcate del portico ed è coronato da un cornicione modanato. | |

| Note | ||

| Fonti iconografiche | Pianta Esperti 1793, al numero 64. | |

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | Avena 1902: Adolfo Avena, Monumenti dell’Italia meridionale, Roma 1902, 54-55.

Derosa 2014: Luisa Derosa, “I luoghi dei Della Marra: Palazzo Bonelli”, in Una famiglia, una città. I Della Marra di Barletta nel medioevo, a cura di Victor Rivera Magos, Bari 2014, 121-154.

Mongiello et alii 2012: Giovanni Mongiello, Domenico Spinelli, Cesare Verdoscia, Le architetture aragonesi e spagnole in Puglia. Materiali per la costituzione di un repertorio dei caratteri stilistici degli edifici del primo Rinascimento, Bari 2012, 36-37. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Antonio Milone | |

| Data di compilazione | 02/12/2013 09:53:48 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 12:57:24 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/608 |

| Oggetto | Barletta, Palazzo dell'Arco | |

|---|---|---|

| Tipologia | palazzo pubblico | |

| Nome attuale | (distrutto) | |

| Immagine |   | |

| Nomi antichi | Palazzo dell'Arco Petorio, Palazzo del Capitano, convento dell'Annunziata | |

| Cronologia | 1473: il palazzo è costruito dallo spagnolo Francesco de Arenis (Loffredo 1893, I, 427; cfr. infra, Iscrizioni). 1491: il palazzo è citato negli statuti come sede del Capitano. 1528: adibito a monastero per le monache dell’Annunziata (la sede dell'universitas passa al palazzo Pretorio). | |

| Autore | ||

| Committente | Francesco de Arenis (m. 1484), giustiziere di Terra di Bari. | |

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | ||

| Iscrizioni | Un tempo era l'iscrizione (oggi scomparsa): "FRANCISCUS DE HARENA / HISPANUS / VIR LITTERIS ET RERUM GESTARUM GLORIA INSIGNIS / PRAETORIUM EXTRUIT EX RESIDUIS VECTIGALIUM / CUM GERERET IN HAC URBE PRAETURAM / REGNANTE FERDINANDO INCLITO NEAPOLITANO REGE / A. GEN. SAL. 1473" (Vista 1900-1904, III, 4). | |

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | Nei pressi del palazzo era la vecchia "porta della Città", divenuta inutile con l'ampliamento delle mura e l'inglobamento nel circuito urbano del borgo di San Giacomo (Loffredo 1893, II, 67). | |

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, III, 3-17. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 10/01/2014 20:31:04 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:00:30 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/640 |

| Oggetto | Barletta, Palazzo Della Marra | |

|---|---|---|

| Tipologia | palazzo | |

| Nome attuale | Pinacoteca De Nittis | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | Palazzo Orsini | |

| Cronologia | 1582: il palazzo appartiene a Lelio Orsini, conte di Pacentro, Tagliacozzo e Oppido. 1591-1596: Lelio Orsini intraprende il restauro del palazzo. I numerosi documenti pubblicati nel Codice Diplomatico Barlettano consentono di precisare che risale a questi anni la realizzazione della loggia "da la parte de dietro la ditta casa verso la marina" decorata con "frisi, cornicioni, balaustri et pilastrelli con teste de imperatori de mezo rilievo da la banda de fuori, et arme et trofei seu altre teste da la banda de dentro". Il progetto prevedeva anche un rivestimento esterno in bugne a punta di diamante "conforme quello de lo domino Francesco Affatatis de Barolo" (Palazzo Affaitati): caratteristica che invece il palazzo odierno non presenta. Scomparsi sono anche gli affreschi commissionati ai pittori Alessandro Fracanzano e Giacomo Russo. 1633: venduto alla famiglia Della Marra. Risale a una data probabilmente immediatamente successiva la realizzazione dell'opulento aparato decorativo del balcone collocato sopra il portale principale del palazzo. 1650: la loggia sul cortile è decorata con dipinti raffiguranti le Quattro stagioni. | |

| Autore | ||

| Committente | Lelio Orsini | |

| Famiglie e persone | Orsini Della Marra | |

| Descrizione | Il palazzo si sviluppa come un corpo compatto a tre piani fuori terra, con basamento a bugne rustiche, organizzato intorno a un cortile centrale. Sul retro si sviluppa un giardino e al piano nobile una ampia loggia affacciata sul mare. | |

| Iscrizioni | Nel fregio della facciata sono le lettere "DELLA / MARRA". | |

| Stemmi o emblemi araldici | Stemma Della Marra in facciata, fra le due finestre centrali del piano nobile. | |

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | ||

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | Pianta in Gelao 2005, 225. | |

| Fonti/Documenti | I documenti relativi alla costruzione del palazzo fra il 1591 e il 1596 sono pubblicati nel Codice Diplomatico Barlettano 1994: XI, 162; XII, 31, 48, 60, 138, 201, 250, 269, 345, 358, 359, 372, 373). | |

| Bibliografia | Codice Diplomatico Barlettano 1994: Codice Diplomatico Barlettano, voll. XI-XII, a cura di Salvatore Santeramo, Carlo Ettore Borgia, Bari 1994.

Gelao 2005: Clara Gelao, “Il palazzo Della Marra a Barletta", in Clara Gelao, Puglia rinascimentale, Milano 2005, 218-225.

Santeramo 1923: Salvatore Santeramo, Il palazzo della Marra, Barletta 1923.

Sarlo 1892: Francesco Sarlo, "La nobile famiglia della Marra ed il suo palazzo in Barletta", Arte e Storia, 11, 1892, 26-27.

Villani 2007: Maria Pia Villani, Il Palazzo Della Marra a Barletta, Bari 2007. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 13/01/2014 10:33:42 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:02:58 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/644 |

| Oggetto | Barletta, Palazzo Pretorio | |

|---|---|---|

| Tipologia | palazzo pubblico | |

| Nome attuale | municipio | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | ||

| Cronologia | 1528: dopo la cessione del palazzo del Capitano alle monache dell'Annunziata, la città rimane priva di un palazzo per le proprie adunanze. Palazzo Pretorio diventa la nuova sede dei principali uffici dell'Universitas di Barletta. 1540: data di costruzione del nuovo Palazzo Pretorio (cfr. infra, Iscrizioni). 1769: palazzo caduto in rovina, l’Universitas si riunisce nella chiesa di Sant’Antonio Abate al Paniere del Sabato (attuale Piazza Plebiscito). 1785: si decide la ricostruzione del palazzo. | |

| Autore | ||

| Committente | Universitas di Barletta | |

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | ||

| Iscrizioni | Due iscrizioni adesso perdute e attestanti lavori eseguiti alla metà del XVI secolo sono trascritte da De Leon e poi pubblicate da Loffredo (1893, II, 67, nota 23) e da Vista (1900-1904, IV, 88): "SUB DIVO CAROLO V ROMANORUM IMPERATOR / RESPUBLICA BARULITANA / PRESIDENTE MAG. ANTONIO DALDANO PRAETORE CONSTRUXIT A. 1540”. "FIDELISSIMA RESPUBLICA BARULITANA / A MAGNIF. FERDINANDO FIGUERA V. J. D. REG. CAPITANEO / ET COMMISSARIO REDEMPTIONIS IPSE ADHIBUIT ERE ALIENO / GRAVATA REDIMENTO JUSTAQUE PROVENTA FACIENDO / ET EX EO EDIFICIUM ISTUD PRO EDIS ET ASCENTIUM COMMODITATE PERFECIT A. D. 1548”. | |

| Stemmi o emblemi araldici | Secondo De Leon (cit. in Loffredo 1893, II, 67, nota 23; Vista 1900-1904, III, 8; IV, 87) sul palazzo era un’arma aragonese con la data 1512, che secondo Loffredo era stata qui trasportata dal vecchio palazzo. | |

| Elementi antichi di reimpiego | All'angolo sinistro della facciata è posizionato il cippo in pietra con campo epigrafico ormai totalmente abraso. Potrebbe trattarsi della iscrizione CIL, IX, 318, che Seccia 1842, 6 dice "trasportata in Barletta in aprile 1839" e Mommsen 1883, 34 precisa trovarsi "ante curiam". | |

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | ||

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2), II, 67. Mommsen 1883: Theodor Mommsen, "Cannae", in Corpus Inscriptionum Latinarum, IX, Berolini 1883, 34. Seccia 1842: Giuseppe Seccia, Descrizione della città di Barletta preceduta da una breve memoria archeologica, Bari 1842. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, IV, 85-97. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 12/01/2014 16:59:19 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:06:24 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/641 |

| Oggetto | Barletta, Palazzo Santacroce | |

|---|---|---|

| Tipologia | palazzo | |

| Nome attuale | Palazzo Santacroce | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | ||

| Cronologia | 1780: acquisizione del palazzo da parte della famiglia Santacroce. | |

| Autore | ||

| Committente | ||

| Famiglie e persone | Famiglia Queralt Famiglia Santacroce | |

| Descrizione | L'edificio, posto nella piazza antistante la chiesa matrice di S. Maria, ne occupa parte del sagrato e si sviluppa ad angolo affacciandosi verso la vicina chiesa rinascimentale di San Pietro. Il palazzo, di grandi dimensioni, risale al sec. XV, come rivela il pianterreno che presenta due portali ad arco acuto (dei tre originali), riquadrati da una cornice a toro sottile, secondo una tipologia diffusa in tutto il Regno. Il paramento è in conci squadrati lisci di medie dimensioni e ben connessi e gli ingressi sono l'elemento più caratterizzante, con il sesto ben definito e le cornici lisce a piccole bugne di diamante (quello laterale di destra ora è murato). Una netta cornice marcapiano segna la base dei piani superiori, con il paramento intonacato con paraste giganti e balconi che rivelano interventi seriori, databili al tardo Settecento, come indica anche il timpano neoclassico centrale. | |

| Iscrizioni | ||

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | Il palazzo, sorto in pieno centro storico nei pressi della cattedrale, ha un impianto risalente al sec. XV, con interventi di radicale rifacimento nei piani superiori databili al sec. XVIII, probabilmente in concomitanza con il passaggio dalla famiglia Queralt alla famiglia Santacroce. Altre modifiche successive si notano nella parte sinistra della facciata, risalente ai secc. XIX-XX. | |

| Note |

| |

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | Pianta Esperti 1793, al numero 74. | |

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | Barone 2011-2012: Maria Teresa Barone, Elementi morfologici dell’architettura rinascimentale in terra di Bari. Il caso del palazzo Sylos Calò a Bitonto, tesi di dottorato (tutor Francesco Paolo Fiore), dottorato di ricerca in Storia e restauro dell’architettura, Università di Roma “La Sapienza”, a.a. 2011-2012.

Borgia 1989: C. E. Borgia, La città di Barletta e il suo territorio, Barletta 1989.

Carbonara 1983-1984: G. Carbonara, Sviluppo urbano ed edilizia civile a Barletta dal XVI al XVII secolo, tesi di laurea, Università degli studi di Bari, a.a. 1983-1984.

Mongiello et alii 2012: Giovanni Mongiello, Domenico Spinelli, Cesare Verdoscia, Le architetture aragonesi e spagnole in Puglia. Materiali per la costituzione di un repertorio dei caratteri stilistici degli edifici del primo Rinascimento, Bari 2012, 32-33.

Russo 2005: R. Russo, Barletta. Immagini di ieri e di oggi, Barletta 2005. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Antonio Milone | |

| Data di compilazione | 10/01/2014 16:53:06 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:09:56 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/639 |

| Oggetto | Barletta, Porta Marina | |

|---|---|---|

| Tipologia | Porta urbica | |

| Nome attuale | Porta Marina | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | ||

| Cronologia | 1751 | |

| Autore | ||

| Committente | Universitas di Barletta | |

| Famiglie e persone | Carlo III di Borbone Saverio Fraggiani (sindaco) Giuseppe De Elia (eletto) Vincenzo Stefanelli (eletto) | |

| Descrizione | La porta, un tempo inserita al centro delle mura, si trova oggi isolata come edificio autonomo. Presenta uno stemma nel prospetto verso la città, e una iscrizione in quello rivolto verso il porto. | |

| Iscrizioni | "D.O.M. / CAROLO PIO FEL. AUG. REGNANTE / QUA PORTUM RECTA ADIRI LICEAT / ORDO POPULUSQ. BAROLITANUS / ELEGANTIOREM PORTAM PATEFECIT A. MDCCLI / MARCHIONE XAVERIO FRAGGIANNI SINDICO / JOSEPHO DE ELIA ET VINCENTIO STEPHANELLI ELECTIS". | |

| Stemmi o emblemi araldici | Sul prospetto verso la città è il grande stemma reale con ai piedi due stemmi replicati della città di Barletta. Altri due stemmi della città sono anche ai lati della grande iscrizione apposta sul fronte verso il porto. | |

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | ||

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, V, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 02/12/2013 10:09:22 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:11:47 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/610 |

| Oggetto | Barletta, Porto | |

|---|---|---|

| Tipologia | porto | |

| Nome attuale | porto | |

| Immagine |   | |

| Nomi antichi | ||

| Cronologia | II-IV sec. d.C.: Costruzione. Pontano (De Bello Neapolitano, lib. IV) lo riteneva costruito da Eraclio (cfr. Loffredo 1893, I, 2). Alle fine del XVIII secolo erano ancora visibili tratti di grossi muri, che Mola 1796, 6-9 identificava come moli antichi. 1253-54 ca.: Corrado IV intorno al 1253-54 ne prevede il rifacimento a spese della corona, come già previsto da Federico II (Rivera Magos 2009, 55, nota 44). 1300: ricostruzione a opera di Carlo II d'Angiò (Loffredo 1893, II, 323-335). 1458: provvedimenti in merito al porto si ritrovano nei capitoli concessi alla città; da questo momento è certo che gli oneri per il mantenimento ricadono sulla città. 1465: nei nuovi capitoli della città altri interventi per il porto. 1481: ancora altri provvedimenti negli altri capitoli della città di Barletta. 1750: nuovi lavori promossi dal marchese Nicolò Fragianni. 1807: costruzione del faro. 1852: lavori di ammodernamento. 1880-1889: costruzione del nuovo porto. | |

| Autore | ||

| Committente | ||

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | ||

| Iscrizioni | ||

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | La costruzione del porto sarebbe contestuale alla stessa nascita della città. Un nuovo molo viene costruito fra il II e IV secolo d.C. come sbocco portuale della vicina città di Canosa. Nel periodo svevo e poi angioino il mantenimento è della corona, ma sotto gli aragonesi l'onere passa alla città. | |

| Note | Vista 1900-1904, I, 39-40, ricorda la presenza sul molo del porto di "un gran termine di pietra bianca", chiamato "la mamma d'Aré" e ipotizza che tale nome possa essere derivato dalla presenza in quel luogo della statua del Colosso, poi trasportato all'interno della città all'ingresso del Seggio del Popolo. | |

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | Documento di Carlo IV del 1254 trascritto parzialmente in Rivera Magos 2009; documenti di Carlo II d'Angiò del 1300 trascritti integralmente in Loffredo 1893. | |

| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2).

Miroslav Marin 1991: Meluta Miroslav Marin, “I problemi topografici di Barletta antica”, Archivio Storico Pugliese, 1991, 7-47.

Mola 1796: Emmanuele Mola, Peregrinazione letteraria per una parte dell’Apulia, con la descrizione delle sue sopravvanzanti antichità, dell'avvocato e prefetto de' regi studi e delle antichità dell' Apulia medesima, Bari 1796. Rivera Magos 2009: Victor Rivera Magos, "Rapporti di potere a Barletta tra età sveva e primo angioina (1232 – 1282)”, Archivio Storico Pugliese, 63, 2009, 43-111.

Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, I, 85-102. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 09/01/2014 17:58:23 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:12:52 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/637 |

| Oggetto | Barletta, San Domenico | |

|---|---|---|

| Tipologia | Chiesa e complesso monastico | |

| Nome attuale | San Domenico | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | Santa Maria Maddalena, San Domenico | |

| Cronologia | 1528: la chiesa viene ceduta ai domenicani. 1683: riedificata. | |

| Autore | ||

| Committente | ||

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | ||

| Iscrizioni | "D. O. M. / NOBILISSIMA BARVLI PlETAS MIRACVLV / HOC PAVPERTATIS EREXIT NE MIRERIS SIN. / MAGNIFICV PENITENTI COLITVR OSPITI / VM HOC ANTRVM DEDIT MAGDALENAE HOS / ADlVNXIT DOMINICO AB OMNIBVS LAVD. / AB VTROQ. GRATIAS AB VNO GLORIA / VIATOR EXPECTAT VALE / A. D. MDCLXXXIII". | |

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | ||

| Note | La chiesa era la sede della assemblee dell'Universitas di Barletta. | |

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 02/02/2014 15:15:44 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:15:59 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/667 |

| Oggetto | Barletta, San Giacomo | |

|---|---|---|

| Tipologia | chiesa | |

| Nome attuale | San Giacomo | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | ||

| Cronologia | 1083, post: probabile fondazione della chiesa e del borgo annesso, dove si rifugiano i profughi della distrutta città di Canne. 1158: papa Adriano IV cita la chiesa di San Giacomo "cum hospitio extra portas Baruli" come appartenente ai benedettini di Monte Sant'Angelo (Loffredo 1893, II, doc. X, 280-283). 1205: diploma di Federico II, dal quale risulta che la chiesa è ancora possessione dell'abate di Monte Sant'Angelo (Loffredo 1893, II, doc. XI, pp. 284-285). 1514: costruzione della cappella a destra del presbiterio. 1514-1519: il borgo di San Giacomo viene incluso nel nuovo ampliamento delle mura. 1726: interventi di restauro. 1841: costruzione dell'obelisco posto al centro della facciata sulla strada, e della torre con l'orologio posta di fronte. | |

| Autore | ||

| Committente | ||

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | La chiesa è collocata parallelamente alla strada, cui offre il fianco sinistro: la facciata originaria è ormai completamente inglobata in edifici successivi. L'accesso avviene quindi lateralmente in un avancorpo aggettante: nello spazio fra l'avancorpo di ingresso e il transetto si trovano alcune botteghe, di cui la centrale sormontata da un obelisco. L'interno è strutturato come un invaso a pianta latina, ad aula unica, concluso da un transetto su cui si aprono tre cappelle. La copertura è a capriate lignee, e una serie di cappelle di epoca e forma diseguali si aprono sul finaco destro. | |

| Iscrizioni | Sull'arco della cappella a destra del presbiterio: "HANC CAPPELLAM / FIERI FECIT RADICHYO / DE LACETIGNOLA / 1514". | |

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | Monumento funebre medievale: secondo Vista 1900-1904, 77-78 ospiterebbe le spoglie dei vescovi di cannesi Guglielmo (+ 1155), Pasquale (+ 1199) e Riccardo Galimberti (+1439). In sagrestia sono custodite: una predella del XV secolo attribuita a Tuccio d'Andria; una pala a fondo oro dipinta su entrambi i lati con raffigurazioni della Vergine e del Cristo. | |

| Storia e trasformazioni | ||

| Note | A differenza del vecchio nucleo urbano della città, raccolto intorno alla Cattedrale e afferente alla giurisdizione del vescovo di Trani, il borgo e la chiesa di San Giacomo appartenevano alla diocesi di Canne. | |

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2). Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, II, 62-89. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 02/12/2013 09:44:37 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:17:46 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/606 |

| Oggetto | Barletta, Sant'Andrea | |

|---|---|---|

| Tipologia | chiesa | |

| Nome attuale | Sant'Andrea | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | San Salvatore, Sant'Andrea | |

| Cronologia | 1180: primo documento che cita la chiesa di San Salvatore in Barletta (Vista 1900-1904, III, 19). 1528: in previsione di un pericoloso assedio della città, si decide di spianare i borghi esterni alle mura, e con essi numerose chiese e conventi. Fra essi anche la chiesa francescana di Sant'Andrea. 1532: i Della Marra cedono la chiesa del Salvatore ai francescani, che cominciano a edificare il convento e ne mutano il nome in Sant'Andrea. XVI secolo, seconda metà: la chiesa viene ampliata con la costruzione del cappellone e delle cappelle laterali. 1592: la chiesa viene nuovamente consacrata dall'arcivescovo di Nazareth, Girolamo Bevilacqua. | |

| Autore | ||

| Committente | ||

| Famiglie e persone | La chiesa è stata per molto tempo patronato privato della famiglia Della Marra. All'interno cappelle e sepolture delle famiglie Fraggianni, Ambrosi, de Annis, Marulli, Vultabio, Campanile, Cicala, de Gerardis detti Salmegia, Kerbes, Queraldi, Bonelli. | |

| Descrizione | La chiesa, preceduta da alta scalinata, presenta un prospetto interamente in pietra con al centro i resti dell'antico portale romanico. All'interno si sviluppa a pianta longitudinale, con tre navate suddivise da pilastri quadrangolari e presbiterio quadrato. La porzione anteriore della navata principale è coperta con capriate, mentre le navate laterali, le campate finali della navata centrale e il presbiterio sono voltati. | |

| Iscrizioni | Sull'architrave dle portale maggiore: INCOLA TRANENSIS SCULPSIT SIMEON RAGUSEUS DNE MISERE | |

| Stemmi o emblemi araldici | ||

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | Fra le opere d'arte presenti nella chiesa le principali sono le sculture del portale romanico, la pala d'altare di Alvise Vivarini, firmata e datata 1483, una tavola, raffigurante il santo eponimo, anch'essa attribuita al Vivarini, due statue marmoree cinquecentesche raffiguranti rispettivamente San Michele Arcangelo e San Giovanni Battista, un rilievo con l'Annunciazione (XVI secolo), questi ultimi attribuiti alla società Caccavello-D'Auria. | |

| Storia e trasformazioni | ||

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, "Per Barletta. Passeggiata storico-artistica", Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 60-62; 94-96; 157-159; 174-175; 253-255; 312-315; 347-350. Loffredo 1893: Sabino Loffredo, Storia della città di Barletta. Con corredo di documenti. Libri tre, 2 voll., Trani 1893 (vol. 1; vol. 2), II, 70-72. Naldi 2004: Riccardo Naldi, “Scultura del Cinquecento in Puglia: arrivi da Napoli”, in Scultura del Rinascimento in Puglia, Atti del Convegno Internazionale (Bitonto, palazzo Municipale, 21-22 marzo 2001), Bari 2004, 161-186. Schulz 1860: Heinrich Wilhelm Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860, I, 140-141. Vista 1900-1904: Francesco S. Vista, Note storiche sulla città di Barletta, 4 voll., Trani 1900-1904, III, 19-56. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Fulvio Lenzo | |

| Data di compilazione | 02/12/2013 09:46:16 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:24:47 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/607 |

| Oggetto | Barletta, Santa Chiara | |

|---|---|---|

| Tipologia | chiesa (esistente) con annesso convento (trasformato) | |

| Nome attuale | Santa Chiara | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | Chiesa di santa Chiara | |

| Cronologia | 1693: realizzazione del portale della chiesa. | |

| Autore | ||

| Committente | ||

| Famiglie e persone | ||

| Descrizione | La chiesa è quel che resta del complesso conventuale originario delle clarisse in città e sorge a ridosso del centro storico lungo la Strada del Cambio (attuale corso Cavour) attaccata ai resti di una domus ospitaliera e nelle adiacenze del complesso religioso di S. Lucia. La chiesa del convento delle clarisse presenta in facciata lo stemma francescano sul bel portale barocco, che rappresenta l'elemento caratterizzante della semplice architettura con il prospetto con conci sbozzati. L'ingresso, con gli stipiti con un gonfio toro, è arricchito dalla presenza di teste d'angelo con festoni e dello stemma. | |

| Iscrizioni | Sull'architrave del portale: "A.D: MDC/XCIII". | |

| Stemmi o emblemi araldici | Stemma sul portale (1693) con simbolo francescano e di una famiglia nobile | |

| Elementi antichi di reimpiego | ||

| Opere d'arte medievali e moderne | ||

| Storia e trasformazioni | Il complesso conventuale di Santa Chiara, dell'ordine delle clarisse, risale al sec. XV ma oggi appare completamente trasformato. Resta la chiesa, sorta in prossimità di una domus ospitaliera medievale, databile, per il suo prospetto con il portale barocco (1693), al sec. XVII. | |

| Note | ||

| Fonti iconografiche | ||

| Piante e rilievi | ||

| Fonti/Documenti | ||

| Bibliografia | De Leone 1888: Filippo De Leone, “Per Barletta. Passeggiata storico-artistica”, Rassegna Pugliese i Scienze, Lettere ed Arti, 5, 1888, 349-350.

Fiorella 1996: Danila Fiorella, I due monasteri di S. Chiara di Barletta tra Medioevo ed età moderna, in Chiara d’Assisi e il movimento clariano in Puglia, Atti del convegno di studi per l’VIII centenario della nascita di S. Chiara d’Assisi organizzato dal Centro di studi francescani della Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Puglia (Bari-Santa Fara, 22-24 settembre 1994), a cura di P. Corsi e F. L. Maggiore, Bari 1996, 153-166. | |

| Link esterni | ||

| Schedatore | Antonio Milone | |

| Data di compilazione | 02/02/2014 15:07:11 | |

| Data ultima revisione | 25/02/2017 13:28:17 | |

| Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/665 |

| Oggetto | Barletta, Santa Maria di Nazareth | |

|---|---|---|

| Tipologia | chiesa | |

| Nome attuale | Santa Maria di Nazareth | |

| Immagine |  | |

| Nomi antichi | San Bartolomeo, Concezione di Maria, Santa Maria di Nazareth | |

| Cronologia | 1337: la chiesa, intitolata a San Bartolomeo, viene fondata da Giulia Acconzajoco. 1528: dopo la distruzione dei borghi esterni alla cinta muraria, l'arcivescovo di Nazareth perde la sua chiesa. 1544: Geronimo De Caro, arcivescovo di Nazareth, prende accordi per la concessione della chiesa di San Bartolomeo e di un attiguo palazzo, appartenente ai Santacroce, per installarvi la sua sede episcopale. 1566: soltanto in questo anno l'arcivescovo di Nazareth, Bernardino Figueroa, riesce a ottenere il possesso ufficiale della chiesa. 1571: Bernardino Figueroa riedifica la chiesa e la consacra alla Concezione di Maria. 1818: soppressione dell'arcivescovado di Nazareth. | |

| Autore | ||

| Committente | ||